Wider die Bequemlichkeit

Britta Engelhardt

Professorin für Immunbiologie

Prof. Dr. Britta Engelhardt ist Direktorin des Theodor Kocher Instituts und Professorin für Immunbiologie (100%). Sie ist Präsidentin des Microscopy Imaging Centers der Universität Bern und der Innerfakultären Kommission für die Gleichstellung der Medizinischen Fakultät. Derzeit koordiniert sie das von der EU im Programm Horizon 2020 geförderte internationale Doktoratsprogramm BtRAIN. Weitere wissenschaftliche Verantwortung nimmt sie als Präsidentin der Swiss Society for Microcirculation and Vascular Research und als Päsidentin des wissenschaftlichen Beriats der Schweizerischen Multiple Sklerose Gesellschaft wahr. Als gewählte Vorsitzende organisiert sie die Gordon Research Conference ”Barriers of the CNS” im Jahr 2018. Seit 13 Jahren lebt sie mit ihrem Ehemann in Bern.

Was ist Ihre aktuelle Position und wie fördern Sie junge WissenschaftlerInnen?

Ich bin Direktorin des Theodor Kocher Institutes und Professorin für Immunbiologie. Förderung von jungen Leuten ist eine Mischung aus Unterstützung, sprich, sehen wo die Stärken sind und diese fördern, und gleichzeitiges Erkennen von Schwächen, diese anzusprechen und zu bearbeiten. Es geht darum, zu fördern und herauszufordern. Es ist ein Aufzeigen, wo die Latte des zu Erreichenden liegt, und was Exzellenz bedeutet.

Was sind Ihrer Ansicht nach die grössten Hürden, die den jungen Nachwuchswissenschaftler/innen im Weg stehen hin zur Exzellenz?

Ihr eigener Qualitätsanspruch. Sie sollten sich nicht nur hier lokal auf dem Platz Bern vergleichen, sondern die Gelegenheit nutzen, sich auf dem internationalen Parkett zu zeigen und zu sehen, wo die Peers aus anderen Ländern stehen. Obwohl laut Nationalfonds sehr viel für die Nachwuschsförderung getan wird, ist es als junge/r Gruppenleiter/in in der Schweiz sehr schwierig, einen eigenen Forschungsantrag zu schreiben, einen Antrag ohne Beteiligung einer Supervisorin, eines Supervisors. Da gehen heutzutage viele sehr gute junge Leute einfach unter. Ausserdem sehe ich immer noch, dass die jungen Frauen, die einen Antrag schreiben, nach wie vor viel kritischer beurteilt werden, als die jungen Männer.

Warum betreiben Sie so viel Förderung?

Weil ich selbst eine herausragende Förderung erhalten habe. Ich habe mit meinem Doktorvater jemanden gehabt, der sehr hohe Ansprüche hatte. Meinen ersten Vortrag musste ich zum Beispiel Wort für Wort aufschreiben und dann feilten wir zusammen an den Formulierungen. Auch bei meiner ersten Publikation kam erst mal keine Hilfe sondern die Aufforderung «ja machen Sie mal…». Aber als ich dann feststeckte, gab er mir sehr viel kompetente Hilfe und weitsichtigen Support. Es war wie ich gesagt habe: zuerst musste etwas von mir kommen. Ich hatte auch nach der Doktorarbeit sehr gute Mentoren – damals ausschliesslich Männer. So bin ich auf jemanden getroffen, der eine ganz andere Art hatte, Wissenschaft zu machen als mein Doktorvater. Ein anderer hat meinen Wagemut herausgefordert, indem er sagte, «du musst einfach das Angebot in die USA zu gehen annehmen; wenn du das nicht machst, kannst du gleich aufhören».

Mit welchen Hürden waren Sie selbst konfrontiert?

Mit nicht so arg vielen. Am Anfang der Doktorarbeit hat technisch etwas einfach nicht funktioniert, so dass ich drauf und dran war, alles hinzuschmeissen. Da wurde die Auseinandersetzung mit meinem Doktorvater sehr wichtig. Das war sehr klärend und produktiv.

Die zweite Hürde kam, als während meiner Zeit als junge Gruppenleiterin mit einem Fünfjahresvertrag mein damaliger Chef unerwartet verstarb. Wir standen über Nacht vor dem Nichts. In dieser Situation wurde das Netzwerk um meinen Doktorvater und andere Mentoren, die mich gefördert hatten, essentiell.

Danach kam die Herausforderung, die Stelle der Direktorin des TKIs auszufüllen. Plötzlich fragt man sich – vielleicht gerade als Frau – «Pack ich das?» Und da musste ich mir sagen, «ja, ich packe das». Man muss aus dieser selbstkritischen Frauenrolle herauskommen und sich selbst einfach etwas zutrauen.

Was sind Ihre Ratschläge an die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?

Sie sollten etwas kritischer und nicht zu bequem sein und sich der Herausforderung stellen, auch einmal ins Unbekannte zu gehen und das auf sich einwirken zu lassen. Die eigenen Grenzen ausloten und wirklich einmal über den eigenen Schatten springen, das ist wichtig. Diese Grenzerfahrung und das damit verbundene Erfolgserlebnis haben heute weniger junge Leute.

War Ihnen schon immer klar, dass Sie an die Spitze wollten?

Nein, eigentlich erst nach meiner Schulzeit. Meine Mutter hat sich damals sehr bemüht, mich an verschiedene Berufe hinzuführen, denn ich wusste überhaupt nicht, was ich machen wollte. Mir hat einfach alles Spass gemacht. Ich habe dann allerdings sehr schnell bemerkt, dass ich selbst entscheiden möchte. Ich hatte das Glück, sehr engagierte Lehrer/innen zu haben, die mir sagten: «Sie müssen studieren». Ich wusste dann zu Beginn des Studiums, dass es etwas in den Naturwissenschaften sein sollte, hatte aber noch keine Ahnung, wohin die Reise gehen sollte. Ich habe dann Humanbiologie studiert, das ist im Prinzip theoretische Medizin. Dies ist ein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Marburg in Deutschland mit der Idee, die Studierenden für die medizinische Forschung auszubilden. Danach habe ich mich für Multiple Sklerose interessiert und habe angefangen zu suchen, ob es irgendwo ein Labor gibt, das über Multiple Sklerose forscht. So bin ich nach Würzburg an das Max-Planck Institut für Multiple Sklerose Forschung gekommen und bin mit meinem Doktorvater anschliessend an das Max-Planck Institut für Psychiatrie in München umgezogen, um meine Doktorarbeit in diesem Themenbereich zu machen. Bei diesem spannenden Forschungsthema bin ich bis heute geblieben.

Würden Sie es nochmals so machen?

Ja, immer wieder! Das ist auch etwas, was ich den jungen Leuten nahelege: Macht, was euch wirklich fasziniert! Und überlegt nicht von Anfang an, was euer Berufsziel ist. Das ist ja auch der Geist der Universität im Gegensatz zur Wirtschaft. Wir bilden nicht in erster Linie Berufsleute aus. Wir machen eine akademische Ausbildung. Das heisst wir bilden nicht Leute aus, die in einen präzisen Beruf passen. Wir vermitteln Wissen an intelligente Leute und rüsten sie mit den Werkzeugen aus, sich Inhalte anzueignen und neues Wissen zu erzeugen. So formen wir junge Menschen mit vielen Talenten, die man in vielen Bereichen einsetzen kann.

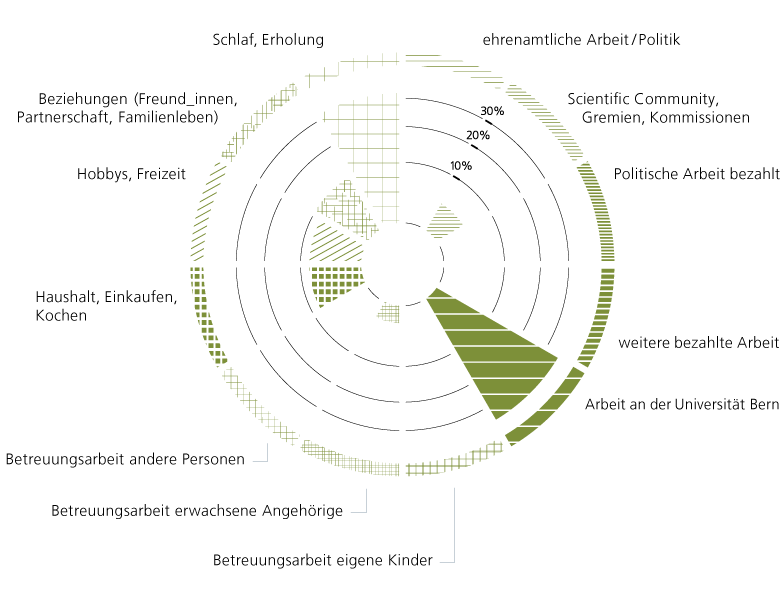

Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Prozentual Stunden pro Tätigkeit in einer durchschnittlichen Woche: