Frei und autonom

Martino Mona

Assistenzprofessor für Strafrecht, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie

Prof. Dr. Martino Mona ist Assistenzprofessor mit Tenure Track für Strafrecht, Rechtsphilosophie, Rechtstheorie und Rechtssoziologie (100%) und leitet einen eigenen Lehrstuhl. Er ist Präsident der Studienleitung der Berner Graduiertenschule für Strafrechtswissenschaft; Mitglied in internationalen Forschungsgruppen; Vorstandsmitglied der Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie; Mitglied im Rat für Migration (Deutschland) sowie Präsident der Fachgruppe Reform im Strafwesen. Mona ist verheiratet und Vater von 5 Kindern (1 bis 14 Jahre alt).

Was gefällt Ihnen an Ihrer Arbeit und was ist das Besondere dabei?

Mir gefallen die Freiheit und Autonomie zu entscheiden, was ich erforschen möchte. Diese zeichnen meinen Beruf gegenüber anderen rechtswissenschaftlichen Berufsfeldern aus. Ich mag zudem den Austausch mit Studierenden und Nachwuchsforschenden und das internationale Umfeld.

Inwiefern ist Ihre Laufbahn vom «klassischen» akademischen Weg abgewichen?

Schon meine Studienwahl war nicht klassisch: Ich habe gleichzeitig Philosophie, Kunstgeschichte und Jus studiert und nebenbei als Journalist gearbeitet. Meine akademische Laufbahn hat sich dann gleichsam zwischen verschiedenen Wissenschaftswelten entwickelt. Für mich war sehr früh klar, dass ich in der Wissenschaft und in der Akademie tätig sein will. Die damals neu geschaffenen Assistenzprofessuren kamen mir sehr entgegen. Entsprechend habe ich auch den Umweg über das Anwaltspatent weggelassen, der aber durchaus typisch wäre. In der Rechtswissenschaft zeichnet sich der klassische akademische Weg also durch eine gewisse Distanz zur Akademie aus. Für die meisten ist das Anwaltspatent aber nicht viel mehr als eine Art Sicherheitsnetz, falls es mit der akademischen Karriere nicht klappt. Das Anwaltspatent und die daran gekoppelte eher minimale praktische Erfahrung erachte ich für die Arbeit an der Universität als vernachlässigbar. Ganz anders beurteile ich langjähre Praxiserfahrung, die auch auf dem neusten Stand der Rechtsentwicklung ist. Daraus ergibt sich ein deutlicher Mehrwert auch für Lehre und Forschung.

Sie sind neben ihrem Beruf und ihrem Familienleben politisch aktiv, engagieren sich zum Beispiel für Sans-Papiers und beziehen in Interviews oder in Referaten immer wieder dezidiert politisch Stellung. Welchen Stellenwert hat das für Sie?

Ich würde das nicht als politisches Engagement bezeichnen, ich habe ja kein politisches Amt. Ich erachte es vielmehr als eine Art Pflicht, die mit meinem Beruf als Wissenschaftler einhergeht. Es kostet zwar Zeit und Nerven – insbesondere, wenn man sich exponiert und nicht nur am Rande etwas kommentiert –, aber es ist für mich Teil dessen, was ich erbringen muss. Ich finde, als Professor bin ich im Wesentlichen angestellt, weil ich ein Lehrer bin, der junge Juristinnen und Juristen ausbildet – und so finde ich auch, dass ich etwas zur öffentlichen Meinungsbildung beizutragen habe, sei es durch Vorlesungen, Referate oder Interviews.

Mit welchen Hürden waren oder sind Sie konfrontiert?

Nach einer Phase der Unsicherheit zwischen Studium und Assistenz lief mit Promotion, Auslandsaufenthalt, Assistenzprofessur und der Berufung auf den Lehrstuhl alles ziemlich reibungslos. Eine Hürde – der Abschluss des Tenure-Track-Verfahrens – liegt allerdings noch vor mir. Nicht ganz unbedeutend sind auch die Herausforderungen einer Familie mit fünf Kindern bei voll berufstätigen Eltern. Das habe ich aber nie als Belastung oder gar Hürde erlebt. Wohl hauptsächlich deshalb, weil unsere Kinder sehr selbstständig und sehr lieb sind. Die Tatsache, dass ich dank der Flexibilität in meinem Job viele Betreuungsaufgaben übernehmen kann, hilft ebenfalls bei der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuungsaufgaben. Im Übrigen ist die Kita für den Kleinsten direkt neben der Universität, und die Grossen kommen auch mal zu mir ins Büro, um Aufgaben zu machen.

Was sind die Vorteile Ihres besonderen Werdegangs?

Ich habe meinen Weg möglichst frei gestaltet und mich nicht von Kolleginnen oder Kollegen bedrängen lassen, die meinten, ich müsse noch in die Praxis gehen oder sofort habilitieren. Meine Überzeugung, dass die Freiheit das Schönste an meinem Beruf ist, hat mich dazu gebracht, mich nicht einschränken zu lassen durch strukturelle Aspekte. Ich glaube, dass dies ein wichtiger Grund ist, warum ich immer unglaubliche Freude an der Forschung und Lehre habe und auch Unannehmlichkeiten – unnötiger Druck von aussen oder gewisse bürokratische Redundanzen – gut ertrage.

Welche strukturellen Veränderungen wünschen Sie sich an den Universitäten?

Ich würde mir wünschen, dass noch mehr Austausch über die Bedeutung der Nachwuchsförderung stattfände und es eine einheitlichere Linie gäbe. Die Universitätslandschaft hat sich in der letzten Zeit sehr rasch verändert. Es wurden viele neue Konzepte entwickelt und eingeführt. Die Nachwuchsleute sind dann dafür gewissermassen Versuchskaninchen. Es wäre schade, wenn sich solche Modelle, die im Wesentlichen die Zukunftschancen von jungen Forscherinnen und Forschern verbessern sollen, nicht durchsetzen, denn ich finde es sehr wichtig, dass Menschen, die eine wissenschaftliche Karriere machen möchten, schon möglichst früh wissen können, ob sie eine Perspektive haben. Ich halte – auch pädagogisch – gar nichts vom Angstsystem, von der Motivation durch Ungewissheit. Wer Angst hat und in Ungewissheit lebt und nur deshalb in der Forschung aktiv ist, weil er dazu gedrängt wird, kann zwar oft viel leisten, nicht aber das Beste geben. Wichtig wäre auf jeden Fall, dass es mehr unbefristete Stellen gäbe neben einem Ordinariat.

Welche Tipps geben Sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs in Ihrem Fach?

Den eigenen Weg gehen und so gut es geht voll auf die Wissenschaft setzen. Möglichst ins Ausland gehen, sich mit verschiedenen Leuten austauschen, verschiedene Universitäten und Wissenschaftskulturen kennenlernen und nur im wissenschaftlich vernünftigen Fall sehr spezifische Praxiserfahrung sammeln.

Es bleibt noch zu sagen, dass wahrscheinlich alle wissenschaftlichen Karrieren etwas sonderbar und speziell sind. Diese Aussage ist vielleicht nicht sehr hilfreich, weil niemand genau weiss, was für eine bestimmte Person gerade richtig ist. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es nicht nur einen Weg gibt, der zum Ziel führt.

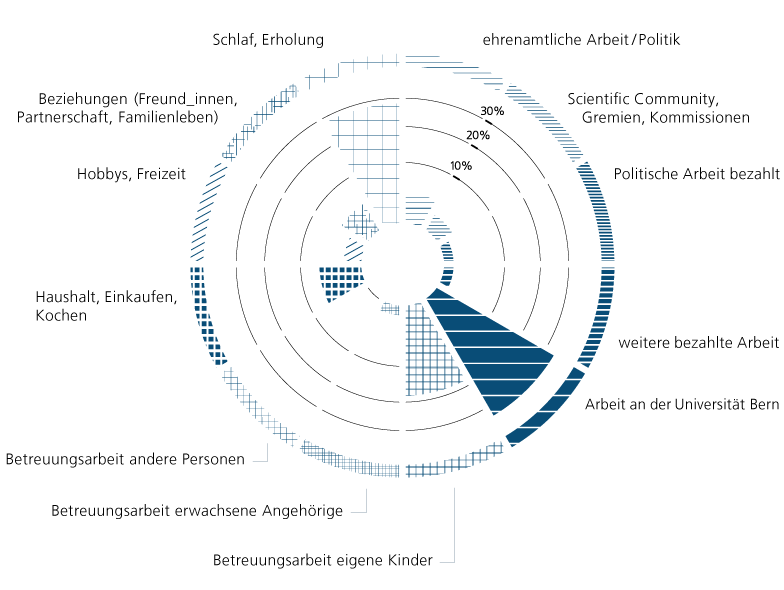

Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Prozentual Stunden pro Tätigkeit in einer durchschnittlichen Woche: