Chancengleichheit erlebt

Cord Drögemüller

Ausserordentlicher Professor für Tiergenetik

Prof. Dr. Cord Drögemüller ist seit Juli 2012 als Extraordinarius am Institut für Genetik der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern angestellt. Vorher war er Assistenzprofessor non-tenure und wurde dann befördert. Drögemüller macht als Fachtierarzt für Molekulargenetik und Gentechnologie klinische Forschung mit dem Schwerpunkt Nutztiergenetik und ist Partner im «1000 Bull Genomes Project». Drögemüller ist Vater einer Tochter (11) und eines Sohnes (6). Sein 90% Pensum erlaubt ihm, einen Tag bei seinen Kindern zu sein.

Was gefällt Ihnen an der Arbeit und was ist das Besondere dabei?

Es sind mehrere Dinge. Inhaltlich interessiert mich die Thematik sozusagen von Natur aus. Ich bin auf dem Bauernhof gross geworden und habe immer mit Tieren gelebt. Dies ist mit ein Grund, warum ich Tiermedizin studiert habe. Es war immer klar, dass ich das mache. In die Forschung gekommen bin ich nach dem Staatsexamen. Die Doktorarbeit habe ich im Bereich Tierzucht gewählt, das ist ein Bereich wo die Landwirtschaft eine Schnittstelle mit der Tiermedizin hat. Das kam mir vom Interesse her entgegen und ich bin bis heute in diesem Bereich tätig. Das Schöne an dem Beruf ist, dass man eigene Ideen realisieren kann. Dadurch habe ich auch viel freie Wahl in den Tagesabläufen.

Wie haben Sie Ihre akademische Karriere erlebt?

Ich bin der erste aus der Familie, der eine Universität von innen gesehen hat. Meine Eltern haben beide Berufs- und Meisterabschlüsse in der Landwirtschaft und meine Mutter in ländlicher Hauswirtschaft. Die beiden sind ein Dream-Team, was die Führung eines Bauernhofs angeht. Ich gehöre zu einer Generation, es gibt sie in ganz Europa, welche als Bildungsaufsteiger zu bezeichnen sind. Wir durften Chancengleichheit erleben. Meine Eltern waren da überhaupt nicht skeptisch, was eine Ausbildung an einer Hochschule anbelangt. Im Gegenteil.

Welche Hürden gab es auf Ihrem Karriereweg und wie haben Sie diese überwunden?

Das Verhältnis zum Institutsdirektor während meiner Postdoc-Stelle in Hannover war angestrengt. Da habe ich mich am Ende nicht so wohl gefühlt. Als ich damals sagte, ich fände die Juniorprofessur nicht optimal und möchte lieber eine Habilitation machen, fand er das gar nicht gut und versuchte, mir Steine in den Weg zu legen. Diese Juniorprofessur war einfach nichts für mich. Ich war da schon zu alt. Meine Mutter hat sich am meisten gefreut, dass der Sohn jetzt Professor ist. Aber ich habe gemerkt, dass das für mich eine Sackgasse ist. Das hat mich dazu bewogen, nach Bern zu kommen. Hier waren der Ton und die Atmosphäre von Anfang an anders; mir entgegenkommender, nicht so offensichtlich hierarchisch.

Tosso Leeb ist der Kollege, wegen dem ich nach Bern gekommen bin. Er war hier als neuer Institutsleiter mein Mentor. Wir sind ein gutes Team, wir ergänzen uns und können einander auch Fragen stellen. Oftmals sind Professoren am oberen Ende der Hierarchie und damit isolierte Personen. Aber der Professor muss sich doch auch mal austauschen, er weiss doch auch nicht alles!

Und wie sieht es mit der familiären Situation aus?

Als ich 2005 nach Bern kam, war meine Frau schwanger. 2010 haben wir ein zweites Kind bekommen. Meine Frau ist auch Tierärztin und arbeitet seit 2006 mit am Institut. Sie arbeitet momentan 50%, ich habe ein 90% Pensum. Die Hausarbeit und Betreuung teilen wir entsprechend unserer Anstellungsgrade auf. Seit Antritt der Assistenzprofessur 2009 bleibe ich einen Tag mit den Kindern zu Hause. Bei der Betreuung unseres Sohnes, der sehr viel Aufmerksamkeit braucht, lösen meine Frau und ich uns ab. Ich habe ein gutes lokales, nationales und internationales Netzwerk aufgebaut und muss nicht mehr dauernd reisen. Ich kann also entsprechend um 18 Uhr zu Hause sein.

Wie hat der Chef reagiert, als Sie gefordert haben, einen Tag zu Hause zu sein?

Das haben wir einmal abgesprochen und dann war es nie mehr ein Thema. Seine Devise ist einfach, dass die Arbeit gemacht sein muss. Wir kannten uns lange genug. Wir haben auch eine Vollzeitmitarbeiterin mit zwei Kindern, die in Lausanne wohnt und drei Tage nach Bern kommt. Diese liberale Arbeitshaltung ist nicht selbstverständlich an der Fakultät. Aber er hat ja selber auch Kinder.

Welche strukturellen Veränderungen wünschen Sie sich an den Universitäten?

Wir haben von der universitären Kinderbetreuung profitiert, das war super. Gerade am Anfang, wenn man aus dem Ausland kommt. Wir haben jetzt auch eine Doktorandin, die ihr Kind da untergebracht hat. Die Kitas sind auch zunehmend flexibler. Aber mit fünf, sechs Jahren wollen die Kinder nicht mehr hingehen, dann passt das nicht mehr. Man kann sie aber auch noch nicht alleine durch die Stadt gehen lassen. Die Betreuung der Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren ist ein offener Punkt, den ich schon öfters angesprochen habe. Wir lösen das flexibel. Wir wohnen quasi auf dem Campus, also 300 Meter vom Büro entfernt. So können wir mal hier, mal da sein. Das ist manchmal aber auch anstrengend. In den Schulferien können wir die Kinder auch mal zu meinen Schwägerinnen nach Deutschland bringen. Neuerdings haben wir einmal in der Woche eine Tagesmutter, die auf einem Bauernhof nahe bei Bern wohnt. Da geht unser Sohn in den Ferien auch einmal einen ganzen Tag hin. Das ist super!

Welche Tipps geben Sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs in Bezug auf eine wissenschaftliche Karriere?

Nicht planen! Fleissig sein, motiviert sein, das machen, woran man Spass hat; sich Leute suchen, die einen unterstützen, Chancen suchen bei Leuten und Vorgesetzten, mit denen man sich wohl fühlt. Wenn man spürt, dass einem die Unterstützung fehlt, sollte man die Stelle wechseln, auch wenn es inhaltlich noch so spannend ist. Ich sehe manchmal PhD-StudentInnen, die sich quälen, weil es einfach nicht passt. Die tun mir leid.

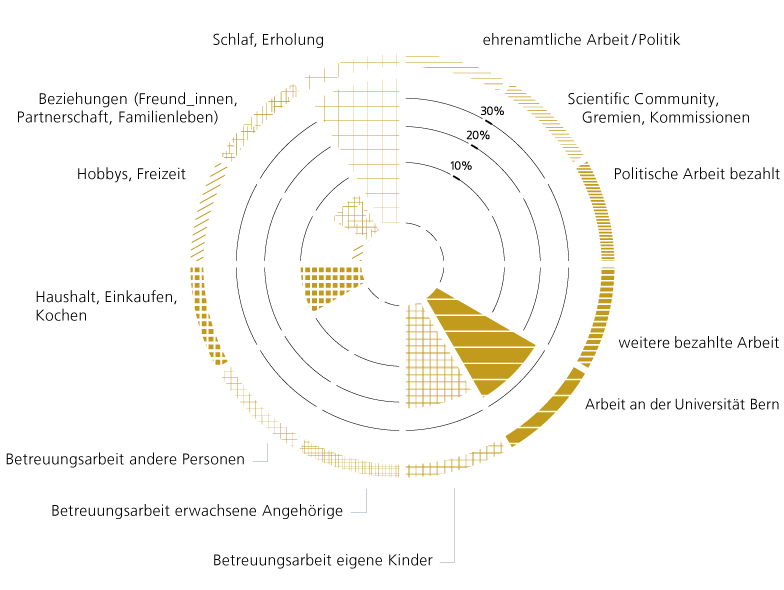

Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Prozentual Stunden pro Tätigkeit in einer durchschnittlichen Woche: