Sich nicht selber im Weg stehen

Doppelporträt Vanessa Banz Wüthrich & Yara Banz Wälti

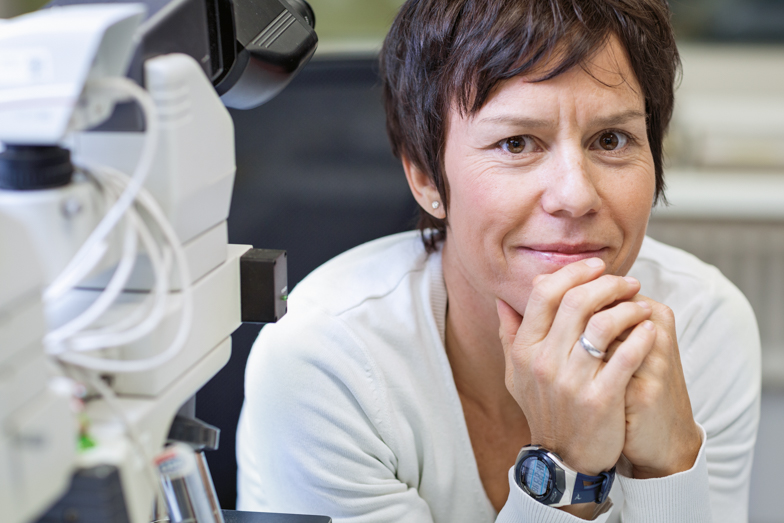

Vanessa Banz Wüthrich

Privatdozentin, leitende Ärztin Viszerale Chirurgie und Leiterin der Transplantationschirurgie

PD Dr. Dr. Vanessa Banz Wüthrich begann mit Chirurgie, je zwei Jahre in Olten und Luzern. Danach war sie ein halbes Jahr auf Weltreise. Seit 2006 ist sie am Inselspital angestellt. Für zwei Jahre weilte sie in Birmingham GB wo sie ihr MD-PhD-Doktorat ablegte. Nach der Rückkehr gebar sie drei Buben im Abstand von jeweils zwei Jahren. Heute arbeiten sie und ihr Ehemann je 80%. Seit April 2016 ist sie Leitende Ärztin und Leiterin der Transplantationschirurgie.

Yara Banz Wälti

Privatdozentin, Oberärztin in Pathologie

PD Dr. Dr. Yara Banz Wälti ist seit 2008 am Institut für Pathologie tätig, heute Oberärztin in Pathologie, verantwortlich für Hämatopathologie und Herz-/Gefässpathologie sowie Zytopathologie. Davor war sie ein Jahr auf der Pathologie, dreieinhalb Jahre MD-PhD am Departement Klinische Forschung, ein Jahr Postdoc in Boston und ein Jahr auf der Herz- und Gefässchirurgie. Sie hat einen 3-jährigen Sohn und eine 1-jährige Tochter. Seit der Geburt der Kinder arbeiten Yara Banz und ihr Ehemann je 80%. Die Kinder werden drei Tage in der Krippe betreut.

Die Zwillinge Vanessa und Yara Banz arbeiten beide am Inselspital Bern, allerdings in ganz unterschiedlichen Instituten: Yara sitzt oft am Mikroskop, Vanessa ist in der Klinik bei den Patientinnen und Patienten unterwegs.

Was gefällt Ihnen an Ihrer jetzigen Arbeit?

Yara Banz Wälti: Pathologie kann, vor dem Mikroskop sitzend, ein einsames Fach sein. An der Universität findet jedoch der Austausch mit den Assistierenden und Studierenden statt. Lehre und Forschung sind eine Bereicherung. An der Uniklinik kommen vermehrt komplexe und spezielle Fälle vor, wie man sie an einem kleinen Spital nicht hat.

Vanessa Banz Wüthrich: Leber-Transplantationschirurgie findet nur an einem Unispital statt. Was mir sehr gut gefällt, ist die Interdisziplinarität. Die Ausbildung der Studierenden und Assistierenden liegt mir sehr am Herzen, ebenso die Forschung. Wir sehen viele Patientinnen und Patienten mit seltenen und komplexen Erkrankungen, das ist spannend!

Inwiefern ist Ihre Karriere von der geradlinigen Unikarriere abgewichen?

YB: Ich habe lange nicht gewusst, was ich machen wollte. Viele scheuen sich davor, Umwege zu machen. Ich habe halt zehn Jahre gebraucht bis zum Facharzttitel, weil ich vieles gemacht habe, was für den Titel nicht zählte. Mein MD-PhD machte ich 2001 nach einem Jahr Pathologie. Fast sechs Jahre nach dem Staatsexamen auf der Herz- und Gefässchirurgie machte ich ein klinisches Jahr, um dann 2008 definitiv Pathologie zu wählen. Es ist sicher nicht üblich und auch nicht alltäglich, dass man an einem Unispital zu solch einer Möglichkeit kommt.

VB: Ich habe ein Jahr in Paris studiert und bin dort in die Chirurgie reingekommen und habe mir gedacht, «das ist es!». Als ich angefangen habe, war für mich das Erwerben der chirurgischmanuellen Fähigkeiten am wichtigsten. Deshalb ging ich nicht direkt an die Universität, sondern in zwei kleinere Spitäler. Ich habe mich dann später zuerst für die klinische Forschung interessiert. Da habe ich gemerkt, dass mir etwas fehlt und habe mich dann auch der Grundlagenforschung gewidmet. 2007 gab es die Möglichkeit, während sechs Monaten einen «Schnupperbesuch» bei uns im Viszeralchirurgischen Labor zu machen, mit reduzierter klinischer Tätigkeit. Das war für mich der Wendepunkt, wo ich mich definitiv auch für die Forschung im Labor zu interessieren begann.

Welchen Hürden sind Sie begegnet?

YB: Ich bin eigentlich auf keine grösseren oder unüberwindbaren Hürden gestossen. Wenn man auf eine Hürde treffen kann, dann ist das wohl der Chef oder die Chefin. Bei uns beiden war das aber nicht der Fall, wir haben beide sehr unterstützende Chefs und gute Mentoren.

VB: Ich habe zuerst einen Grossteil meiner Ausbildung gemacht. Ich war Fachärztin für Allgemeine Chirurgie und hatte bereits meine Oberarztstelle, bevor ich schwanger wurde. So ist es viel einfacher sich zu organisieren. Man kann auch mal etwas delegieren. Mitten in der Ausbildung – auf einer Assistenzstelle – wäre es viel schwieriger, Kinder zu haben, weil sich dadurch vor allem die Ausbildungszeit deutlich verlängert. Jetzt als leitende Ärztin sehe ich da weniger Schwierigkeiten. In einem Team integriert, hat man die Möglichkeit, die Patientenbetreuung nahtlos zu gewährleisten, auch an dem Tag an dem man tagsüber nicht im Spital ist. Mit dem elektronischen Patientenmanagement kann man viel Schreibarbeit von zu Hause aus machen, wenn die Kinder im Bett sind.

VB: Vorgesetzte können ein Hinderungsgrund sein, vor allem wenn sie noch aus der «älteren» Generation kommen. Man darf aber auch nicht die Erwartungshaltung haben, Teilzeit arbeiten zu wollen und rundherum müssten sich alle organisieren. Wenn man ein reduziertes Pensum wünscht, sollte man seine Bedingungen ruhig klar kommunizieren, gleichzeitig aber auch gleich eine Lösung anbieten – die durchaus auch mal weniger konventionell sein darf – um sicher zu stellen, dass die Patientenbetreuung unter der Teilzeitarbeit nicht leidet.

Gibt es strukturelle Bedingungen, die Sie gerne verändern würden?

Beide: Mehr Kitaplätze und flexiblere Zeiten. Ganz schwierig ist es, wenn die Kinder in die Schule kommen. Die vielen Ferien sind schwierig abzudecken, es fehlen Betreuungsstrukturen. Man muss sich schon bewusst sein, dass es nicht immer einfach ist. Aber wenn man mit einem guten Vorschlag kommt und die Leistungen bringt, ist es machbar. Die meisten Vorgesetzten heutzutage sind bereit, Kompromisse einzugehen, wenn man die Leistung bringt. Das klassische Jobsharing von je 50% ist aber schwierig, wahrscheinlicher sind je 80%. Dabei muss man sich allerdings bewusst sein, dass man genauso gut arbeiten muss, wie jemand der/die Vollzeit arbeitet. Viele stehen sich meines Erachtens selber im Wege.

Was sind die Vorteile des Wegs, den Sie gewählt haben?

Beide: Es ist spannend! Wir haben alles: Familie, Job, PhD… Vieles ist vom Zufall abhängig. Heute wird oft gefordert: ich will das, das und das – man bringe mir! Und weniger gefragt: ich will das, das und das – wie komme ich dahin?

Was ist euer Tipp an die Jüngeren?

YB: Nicht zu viel planen – eine Vision haben ja, aber nicht zu sehr planen und offen sein für Umwege. Heutzutage ist es besser akzeptiert, wenn man etwas später Kinder hat. Man soll sich selber auch die Freiheit lassen zu schauen, was es sonst noch gibt neben dem geraden Weg. Es kann sehr hilfreich sein, wenn man eine gute Mentorin oder einen guten Mentor hat. Es hilft, wenn man sieht, wie andere ihren Weg gegangen sind. Manchmal braucht es einfach Mutmacherinnen und Mutmacher.

VB: Vision ja, aber flexibel. Man sollte etwas wählen, das einen begeistert. Wenn man begeistert ist von etwas, wird man auch den Weg dahin finden. Man sollte sich nicht selber im Weg stehen, und man darf auf das «Urvertrauen» in sich selber vertrauen!

Wann ist der Zeitpunkt für Kinder Ihrer Meinung nach gut?

YB: Für mich war es wichtig, dass ich zuerst die Ausbildung, den Facharzttitel, abschliessen konnte. Dann wurde es organisatorisch einfacher.

VB: Auch das muss man eigentlich auf sich zukommen lassen, es ist schwierig zu planen. Am besten ist wohl, man hat die Kinder ganz früh, während des Studiums, oder aber etwas später.

Beide: Sehr wichtig ist es, den richtigen Partner zu haben. Es braucht jemanden, der mitzieht und einem den Rücken freihält.

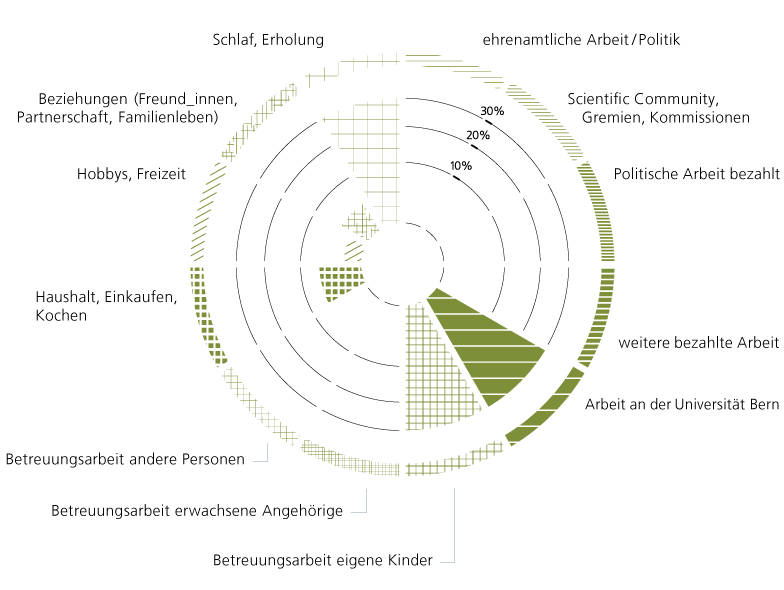

Vanessa Banz, wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Prozentual Stunden pro Tätigkeit in einer durchschnittlichen Woche:

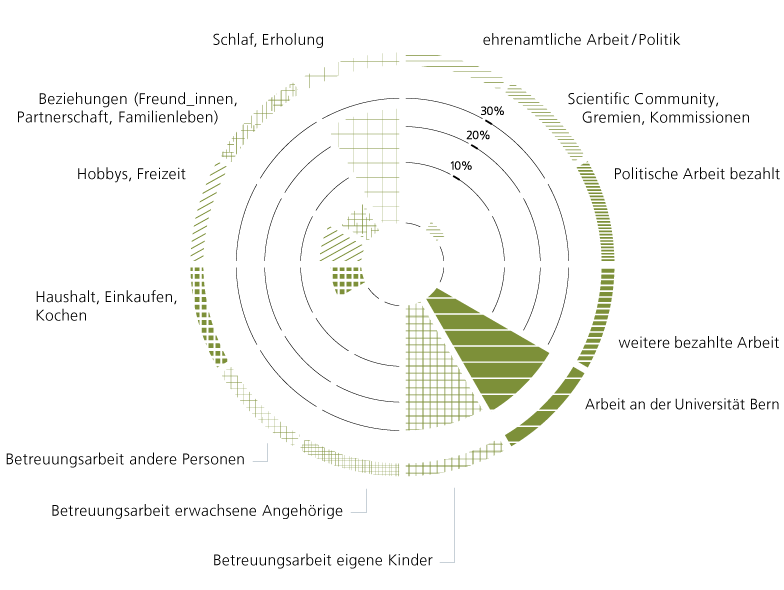

Yara Banz Wälti, wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Prozentual Stunden pro Tätigkeit in einer durchschnittlichen Woche: