Dank Förderprofessur viel profitiert

Michael Gerfin

Ausserordentlicher Professor für Gesundheits- und Arbeitsmarktökonomie

Prof. Dr. Michael Gerfin ist Ausserordentlicher Professor am Volkswirtschaftlichen Institut (100%) und Präsident der fakultären Kommission für Gleichstellung. Er ist geschieden, hat vier Kinder im Alter von 20–26 Jahren und lebt in einer Partnerschaft.

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit?

Der grosse Bonus in meiner Position ist die Freiheit, die Zeit aufzuteilen. Dies war auch besonders wichtig, als die Kinder noch klein waren. Damals bin ich oft früher nach Hause gegangen und habe ihnen bei den Hausaufgaben geholfen. Nachdem die Kinder im Bett waren, habe ich dann oft noch bis um Mitternacht gearbeitet. Ohne diese Freiheiten wäre unser Familienmodell damals nicht möglich gewesen. Die Freiheit ist aber auch wichtig für das kreative Forschen. So kann ich beispielsweise auch am Wochenende über ein Paper nachdenken.

Ist Ihre akademische Laufbahn «klassisch» verlaufen?

Vor der Förderprofessur des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) war ich ein Jahr in der Privatwirtschaft, weil ich nach meiner Habilitation nur durch Halbjahres- bis Jahresprojekte des SNF und mit Auftragsforschung finanziert war. Es war alles relativ unsicher und ich hatte bereits drei Kinder. Dann war eine Stelle am BAK Basel ausgeschrieben und ich wurde dort als Forschungsleiter eingestellt. Allerdings fühlte ich mich unterfordert, so dass ich mich auf die SNF-Förderprofessur beworben habe. Dieses Jahr ausserhalb der Universität hat mir gezeigt, dass ich der akademischen Karriere nochmals eine Chance geben möchte.

Was waren für Sie die Vorteile der SNF-Förderprofessur?

Für mich war die Förderprofessur wie ein Puzzlestein, der genau in das Ende der unsicheren Oberassistenzzeit und vor die Zeit der Tenure-Track-Professur gepasst hat. Erstens hat sie diese Übergangszeit überbrückt. Ich hatte die Sicherheit, für die nächsten fünf Jahre finanziert zu sein. Ich konnte mich fokussieren und auch ein paar wirklich gute Papers veröffentlichen. Zweitens hat es zeitlich perfekt zusammengepasst. Gerade als diese Förderprofessur ausgelaufen ist, wurden durch die Umstrukturierung im Departement neue Assistenz- und ausserordent liche Professuren geschaffen, auf die ich mich bewerben konnte. Ein weiterer Vorteil der Förderprofessur war, dass ich mich als Assistenzprofessor der Universität Bern ausweisen konnte, obwohl ich vom SNF finanziert wurde. Die Affiliation zur Universität Bern hat zusammen mit der Förderprofessur eine starke Signalwirkung.

Waren Sie auch mit Hürden konfrontiert? Wie haben Sie diese überwunden?

Ich hatte bereits relativ früh Kinder und war auch bereit, Kinderbetreuung zu übernehmen. So hatte ich im Vergleich zu meinen Peers vielleicht ein, zwei Papers weniger. Ich habe oft in meiner Freizeit an meiner Forschung gearbeitet, damit ich aufholen konnte. Und ganz ehrlich, die Belohnung ist das gute Verhältnis zu meinen Kindern, das ich jetzt habe.

Sie haben 2010 geholfen, das Mentoring an der WISO-Fakultät ins Leben zu rufen. Was ist in Ihren Augen der Kernnutzen dieses Mentoring-Programms?

Das Mentoring erfolgt genau zu einem Zeitpunkt, an dem sich für viele Nachwuchswissenschaftler/innen wichtige Fragen bezüglich Laufbahnplanung, Finanzierung und Familie stellen. In dieser Lebensphase, anfangs 30, müssen Nachwuchswissenschaftler/innen sehr viele wichtige Entscheidungen treffen. Da ist es gut, wenn sie an einem Mentoring-Programm teilnehmen können und eine weitere Ansprechperson haben. Es gibt auch persönliche Themen wie Familienplanung, die man nicht unbedingt mit Doktoratsbetreuenden besprechen möchte. Die Betreuungsperson ist akademisch verantwortlich für Doktorierende und in diesem Abhängigkeitsverhältnis sollte sie nicht auch noch in einen persönlichen Verantwortungsbereich hineinkommen. Wichtig ist für mich auch, dass Mentor/innen die Doktorierenden beim Networking unterstützen und sie motivieren, ihre Arbeit an Konferenzen zu präsentieren.

Welche Tipps geben Sie dem wissenschaftlichen Nachwuchs in Bezug auf eine wissenschaftliche Karriere in ihrem Gebiet?

Nachwuchswissenschaftler/innen sollten bereits zu Beginn etwas machen, was ihnen Spass macht. Im Bereich Volkswirtschaft ist mein Tipp, nicht mehr in Monographien zu denken, sondern in Papers. Idealerweise können Doktorierende beim ersten Paper bereits mit fortgeschrittenen Nachwuchswissenschaftler/innen zusammenarbeiten. Daraus können sie Interessen entwickeln und diese im zweiten und dritten Paper weiterverfolgen.

Postdocs sollten, sobald sie eine überarbeitete Version eines Papers haben, versuchen, diese mit Kollegen und Kolleginnen zu besprechen, in internen Workshops vorzutragen oder an Konferenzen einzureichen, weil sie nur dort den Wert ihrer Arbeit kennen lernen. Für Postdocs ist es wichtig, zu netzwerken und sich zu zeigen. Dies hilft auch für zukünftige Job Talks, die sie so üben können.

Ich sehe den Spagat, den man machen muss: Man möchte die Exzellenz bei den Doktorierenden und Postdocs fördern, damit ihnen die akademische Karriere gelingt. Aber 95% dieser Leute streben gar keine akademische Karriere an. Damit stellt sich die Frage nach der Zielrichtung der Ausbildung. Sind nur diese 5%, die in die Akademie gehen, unser Zielpublikum, die Exzellenz, oder ist es genauso wichtig, dass wir Leute ausbilden, die dann in der Verwaltung, in Banken, usw. einen guten Job machen? Man muss sich bewusst sein, dass Exzellenz wichtig ist und dass die universitäre Ausbildung nach Exzellenz streben soll. Man muss aber allen anderen, die auch hervorragend ausgebildet sein müssen, aber nicht diesen 5% angehören, auch eine adäquate Plattform bieten, um sehr gute Dissertationen zu schreiben – im Wissen, dass diese am Ende keine akademische Karriere machen werden.

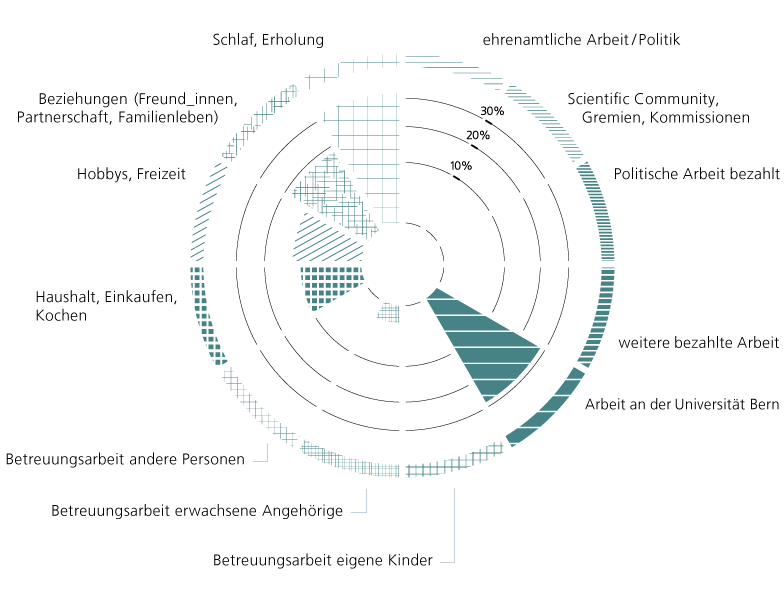

Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Prozentual Stunden pro Tätigkeit in einer durchschnittlichen Woche: